Asbest

Berliner Morgenpost

05/2025

Ersan Mondtag zeigt den Staub eines Lebens: „Asbest“

Berliner Zeitung

04/2025

Ersan Mondtag: „Im Osten muss man zugucken, dass die anderen ein geileres Leben führen“

Radio Eins

05/2025

Interview Ersan Mondtag

B.Z.-Die Stimme Berlins

05/2025

Ersan Mondtag und seine bewegende Kunstinstallation in Berlin

Tagesspiegel

05/2025

Berliner Künstler Ersan Mondtag: „Meine deutschen Mitschüler hatten ihr eigenes Zimmer“

rbb24 Abendschau

05/2025

Ersan Mondtag im Porträt

KÖNIG GALERIE präsentiert Asbest, die erste Ausstellung von Biennale-Künstler Ersan Mondtag mit der Galerie

Mit dieser Ausstellung stellt Mondtag die historischen Themen seiner Installation Monument eines Unbekannten Menschen aus Venedig mit Blick auf das konkret Körperliche neu scharf. Die vielbeachtete „Erinnerungsarche“ im von Çağla Ilk kuratierten Deutschen Pavillon 2024 hatte in einer spektakulären Inszenierung die unerzählten Geschichten türkischer Gastarbeiter erlebbar gemacht. Mit Skulpturen, Objekten und Artefakten in detailliert gestalteten Räumen und einer vielschichtigen Live-Performance über drei Stockwerke entwarf Mondtag die Biografie seines Großvaters als ein beispielhaftes Porträt der europäischen Arbeitsmigration. Anfang der Sechziger Jahre kam Hasan Aygün wie rund vier Millionen andere gerufene Arbeiter in die BRD, um beim deutschen „Wirtschaftswunder“ zu helfen. Er starb noch vor der Pensionierung an einem Lungenleiden, das er sich bei der Produktion von asbesthaltigen Baumaterialien in der Fabrik zugezogen hatte.

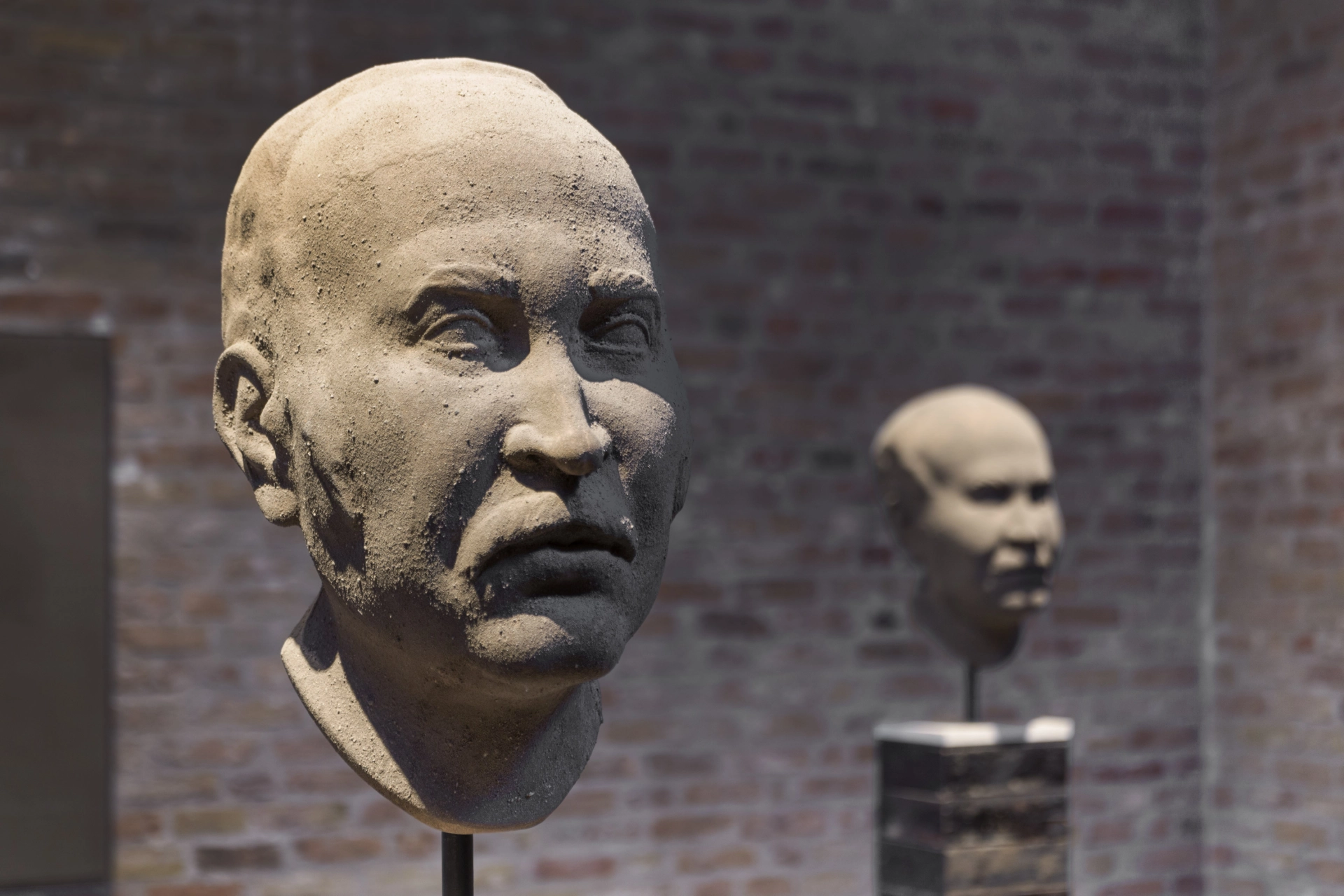

Die große Schau „Asbest“ vertieft die Perspektive auf das Schicksal dieser vergessenen Generation von Menschen, die für den eigenen wie den deutschen Wohlstand geschuftet haben, aus dem Historischen ins Private. Mit vielen neuen Werken konzentriert sich die Spurensuche auf den konkreten Körper Hasan Aygüns und auf den subtilen langen Prozess des Ankommens, bei dem die Fremde zwangsläufig zur zweiten Heimat wird. Aus einem Zyklus von 28 Büsten des „unbekannten Menschen“, die schleichende Veränderungen im Gesicht für jedes Arbeitsjahr bei der Firma Eternit zeigen, werden in St. Agnes die Plastik Nr. 1 für das Jahr 1962, die bereits im Deutschen Pavillon in der „Werkstatt“ zu sehen war, sowie die letzte Nr. 28 aus seinem letzten Arbeitsjahr gezeigt. Ergänzt wird diese Auswahl durch eine dritte Büste Nr. 14, die das Jahr in der Mitte seines Arbeitslebens markiert – ein Moment, in dem sich die Transformation des Körpers des Arbeiters bereits eingeschrieben hat. Mit dieser Form der plastischen Repräsentation, die historisch betrachtet „verdienten“ Männern der bürgerlichen Klasse vorbehalten war, formuliert Ersan Mondtag erneut einen Standpunkt der Geschichtskorrektur, wie er auch schon im Titel und der Gestaltung des Gesamtkunstwerks in Venedig anklang.

Die Komposition der Schicksalsmomente in der Schau „Asbest“ setzt in verschiedenen neuen Arbeiten die Poetik des Alltags von Aygüns Familiengründung in ein Spannungsverhältnis zu konkreten bürokratischen und medizinischen Ereignissen. Röntgenaufnahmen der Lunge seines Großvaters transformiert Mondtag in verschiedene Medien als plastische Zeugnisse unsichtbarer Bedrohung: etwa auf die Eternit-Platten „ETERPLAN“ der Firma, für die Aygün sein Leben lang gearbeitet hat. Diese Übertragung verweist gleichzeitig auf die abstrakte Moderne der Nachkriegszeit, als die gegenstandslose Kunst auch Ausdruck einer Verweigerung war, sich mit den konkreten Schrecken der Vergangenheit und Gegenwart zu befassen. In einem aufwendigen Verfahren werden fotografische Motive mit einem Laser in diese Platten eingebrannt – die Bilder durchdringen die Oberfläche und verwandeln das industrielle Material in ein dauerhaftes, materiell aufgeladenes Gedächtnis.

In Opposition zu dieser Ästhetik böser Konsequenzen liefern Schnappschüsse aus dem Familienalbum transformiert auf historisch aufgeladene Bildträger das Panorama eines reichen Lebens. Neben Momenten bei der Armee oder Bezügen zum Staatsgründer Atatürk sind diese Zeugnisse einer Lebenserzählung vor allem Zeitkapseln von herzlicher und liebevoller Privatheit. Diese Ausschnitte einer Lebenskultur nach dem Dienst verweisen darauf, dass die Geschichte der Arbeitsmigration unvollständig bleibt, wenn sie die Teilhabe von Menschen nur aus der Opferperspektive erzählt. Sie ist auch eine Geschichte von Beziehungen, von Hoffnungen und Erfolgen, Sehnsüchten und Glücksmomenten, die zusammen genommen berechtigten Stolz erzeugen. Eingebettet sind diese Objekte und Skulpturen in Elemente der großen Installation aus dem Deutschen Pavillon. Als Einzelwerke bannen sie Geschichte plastisch in Körper.

Die dreiteilige Orchestersuite, die Beni Brachtel für die Installation komponiert hat, thematisiert musikalisch das Thema „Staub und Atmung“, verarbeitet das persönliche Lieblingslied Hasan Aygüns und schließt mit einem Requiem, für das Albert Ostermaier den Text "Requiem für einen Asbest Arbeiter" geschrieben hat. Videoarbeiten, die das performative Ritual der Lebenserweckung in „Monument eines Unbekannten Menschen“ aus Venedig begleiteten oder als Kunstfilm dokumentieren, sind ebenso Teil von „Asbest“ wie die Inszenierung von deutscher Bürokratie-Kommunikation und anderer Dokumente. Damit setzt diese Ausstellung einen eindrücklichen und differenziert anderen Akzent zu den zeitgenössischen Reflexen auf Wanderungsbewegungen von Menschen aus einer Kultur in die andere.

König Galerie | Chapel

Alexandrinenstrasse 118-121, 10969

Berlin

1. Mai - 22. Juni 2025

Eröffnung 2.Mai 18:00-22:00 Uhr

Dienstag-Sonntag 11:00-18:00 Uhr

Fotograf: Roman März

Zeitraum

01. Mai 2025 – 22. Juni 2025